Mannheim

35

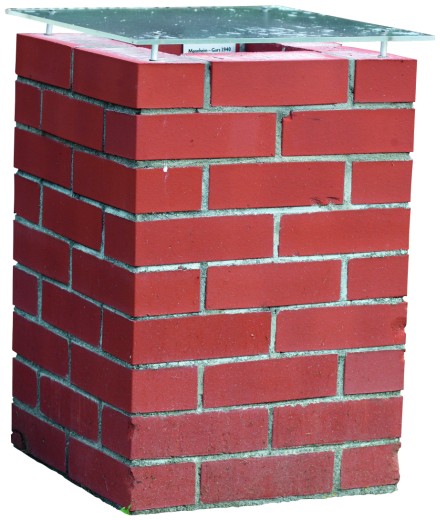

An der Erstellung der Mannheimer Gedenksteine waren Schülerinnen und Schüler des Liselotte-Gymnasiums Mannheim, das Kinder- und Jugendwerk Mannheim und die Evangelische Schüler und Schülerinnenarbeit beteiligt. Die beiden Steine sind aus roten Ziegeln gemauert. Ihre kubische Form erinnert an ein fensterloses Haus aber auch an ein kompaktes, undurchdringliches Verlies. Der Kubus ist zum Himmel hoch offen. In seinem Inneren liegen Scherben, die das von oben einfallende Licht wiederspiegeln.

Deporation aus Mannheim

Am 22. Oktober 1940 wurden aus Mannheim etwa 2.400 Jüdinnen und Juden nach Südwestfrankreich verschleppt. Die nationalsozialistischen Machthaber schreckten nicht davor zurück, selbst die Bewohner von Altenheimen und Krankenhäusern abzuholen. Kurt Weigert, der Leiter der Mannheimer Klinik, berichtete: „Im Israelitischen Krankenhaus herrschte ein Chaos.“ Oskar Althauser erinnerte sich an seine Abholung: „Wir wurden durch die Straßen geführt! Ich werde nie vergessen, wie zwei Frauen, die am Straßenrand standen, etwa auf der Höhe des Quadrates C 3/C 4, die Taschentücher an den Mund pressten und im Vorbeigehen uns zuflüsterten: ‚Für das werden wir noch einmal büßen!‘“